光前精神育人

【“侨”见梅山故事】一代完人李光前:“钱由我辛苦得来,亦当由我慷慨捐出!”

梅山是著名侨乡,广大梅山籍华侨虽旅居异国他乡,却始终坚守一份笃定的中国心、故乡情,以拳拳赤子之心和殷殷爱国之情报效故土家园,铸就了“爱国、爱乡、爱业、爱俭”的华侨精神,树立起一座座独特的精神丰碑。

悠悠天宇旷,切切故乡情,在地图上,梅山只是一个区位,而对广大梅山籍海外侨亲来说,那是魂牵梦萦的故乡。在芙蓉大地上,涌现了众多可歌可泣的侨界楷模,他们心怀家国情怀梦,自律耐劳树家风,他们的事迹不能被忘记。

即日起,今日梅山推出《“侨”见梅山故事》栏目,共同讲述梅山侨故事,传承侨精神。

《“侨”见梅山故事》第一期

李光前:钱由我辛苦得来,亦当由我慷慨捐出

漂泊南洋艰苦创业,诚信经营成橡胶大王,事业有成后兴学报国,对此,一代完人李光前称——

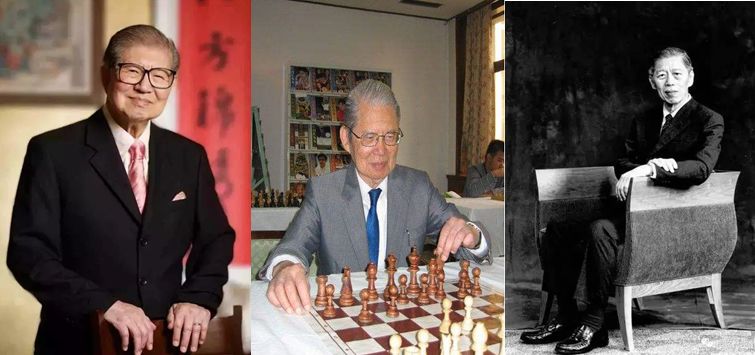

李光前肖像

人物简介

李光前(1893-年—1967年),祖籍福建省泉州市南安市梅山镇竞丰村,杰出的华人实业家、教育家和慈善家。一生热心公益,为中国和新马地区的社会发展做出了不可磨灭的巨大贡献,被誉为“星马一代完人”、“南国之光、华社先贤”,周恩来总理曾接见并对其爱国爱乡之心给予高度赞扬。

△泉州原市长王今生陪同李光前参观开元寺

从贫寒学子成长为“橡胶大王”

19世纪末的中国,列强入侵,军阀混战,民不聊生。为了生计,彼时大量泉州人冒着九死一生的危险,漂洋过海“下南洋”,李光前的父亲李国专,也是其中一员。1903年,10岁的李光前,远渡新加坡与父亲团聚。

尽管家境贫寒,李国专仍节衣缩食,坚持将儿子送进学校,学习中英文。1908年,勤奋聪颖、成绩优异的李光前,在当地中华总商会主席吴寿珍的推荐下,获得清政府的资助回国求学,先后就读于南京暨南学堂(现暨南大学前身)、唐山路矿专门学堂(今西南交通大学)等。

可惜乱世容不下平静的书桌,不久,辛亥革命爆发,李光前积极响应,加入同盟会,投身革命。不久,得悉父亲病重,他毅然放弃学业,返回新加坡侍奉父亲。返新后,他在道南学校、崇正学校教书,兼任华文报《叻报》的电讯稿编译。后来,好学的他,再次考入新加坡英国殖民政府测量局主办的测绘学校,同时还修读美国大学的函授土木工程课程。

毕业后,机遇开始垂青学贯中西、德才兼具的李光前。他最初受聘于泉籍侨领庄希泉与友人合办的中华国货公司。第二年,他应陈嘉庚力邀,到其创办的谦益公司。

由于他勤奋好学,精明干练,为人稳重,深受陈嘉庚器重。不仅很快得到升迁,陈嘉庚还将长女陈爱礼嫁给他。1916-—1927年间,李光前尽心鼎助陈嘉庚的事业,也积累了丰富的企业经营管理和贸易经验。

△1965年,李光前先生在新华楼前与时任国光中校校长郑明端(右一)、副校长伍远资(左一)亲切会谈

以李光前的才识,早早便可自立门户,但他非常重情义、对陈嘉庚十分孝顺,直至36岁、在岳父的首肯下才独立经商。1928年,他创办南益,凭借“诚实、信用、严明、谨慎”的经营原则及中西融合的现代管理经验,李光前很快在商界脱颖而出,上世纪30年代末,便成为新马有名的“橡胶大王”、“黄梨大王”、“金融巨子”,20世纪60年代,已跃居东南亚首屈一指的实业家。

“平时需要教育,战时更需要教育!”

小孝齐家,大孝为国。李光前不仅对父亲、对岳父等长辈十分孝顺,对国家和民族,亦可谓忠义两全。抗日战争爆发时,新加坡沦陷,正出席世界树胶大会的李光前滞留美国。他热心协助盟军培训军政人员,并加入国际红十字会工作,借机发动海外侨胞为祖国筹资捐款。

他积极支持陈嘉庚出面领导筹款抗日工作,并率先捐资。1938年10月,陈嘉庚发起组织的“南侨总会”成立,他参与筹备并当选为常务委员,负责联络南洋侨商捐购救国公债,他带头认购了大量公债。他还担任新加坡中华总商会主席,为国内抗日筹款筹物。

“平时需要教育,战时更需要教育!远处国外,在祖国办教育也可略尽国民义务。”李光前在致友人的信中说。1943年他在家乡创办国光中学时,东南亚的所有产业已被日本没收,经济十分困难,为使国光中学书声不辍,他甚至典卖衣物、汽车、手表。

打工时曾典当手表凑钱建学校

深受陈嘉庚“倾资兴学”精神影响的李光前,深知教育对开启民智、民族独立与振兴的重要作用,不遗余力在家乡兴办教育,将很多贫寒学子,送进课堂、甚至送出国留学。

对李光前来说,兴学是终其一生都在坚持的事,即便还是一名打工仔、即便曾两次破产,都没停过。南安市芙蓉基金会理事长李扬川介绍说,1922年,李光前还是陈嘉庚公司职员的时候,一个月工资就数十元,他就把所有积蓄都拿出来,还典当了心爱的手表,凑足600元,托族人带回乡,在家庙旁兴建了一所小学。

创办南益公司不久,正是公司最需要资金的时候,他还仍以父亲的名义成立了“李国专助学金”。20世纪50年代初,他冒着政治风险,汇出巨款,请陈嘉庚主持扩建国光中学、国专小学,新建国专医院和国专幼儿园。

今年64岁的南安市芙蓉基金会副理事长李祥林,与李光前同村。上世纪60年代,家境贫困的他本不奢望能读书,因为李光前为周边4个村的孩子提供免费入学的机会,他得以走进学堂。他读二年级那年,见过李光前一次,“他穿着长袍、拄着拐杖,很清瘦,他一路上有爱地摸摸我们的脑袋、握握我们的手,非常和蔼。”事后他才知道,彼时李光前已患癌,病得很重,趁回国治病的机会特地回了趟家乡,最后再为牵挂了一生的光前学村做点事。李祥林说,办学之初,因为梅山十分偏僻,又是私立学校,很难招聘到教师,为了提高教学质量,校董会四处高薪聘请老师。他受李光前的恩惠免费读完小学和初中,后来考入南安师范学校。1981年他师范毕业前夕,国专小学的校长来校招聘,问他是否愿意到该校任教,他毫不犹豫地答应了:“我受过李先生的恩惠,能在他创办的学校工作,也算是一种致敬。”李祥林一干就是30多年,从普通教员到校长、书记。2013年退休后,南安市芙蓉基金会邀请他到该会工作,“能继续为光前先生的慈善事业出一份力,我觉得十分荣幸。”李祥林说。

与他有同样人生轨迹的,还有国光中学原党总支书记李渐来。他们两人说,不止他们,70多年来,南安无数个贫寒的学子,从光前学村走出去,改写了自己乃至家族的命运。

△李光前先生与青年学生亲切交谈

在被称为“南方之强”的厦门大学百年校史上,李光前及其家族业也留下了浓墨重彩的一笔。2013年,时任厦门大学校长的朱崇实曾撰文忆及李光前对厦门大学的重要贡献。厦大创办初期,李光前便通过捐资办基金、月捐、年捐等方式支持厦大。20世纪30年代以后,陈嘉庚的企业连年亏损,难以继续维持办学经费。李光前立刻慷慨输财,帮厦大度过了最艰难的岁月。

△李光前捐建的厦门大学建南大礼堂

1951年-—1954年,为修复和扩建被炮火破坏的厦门大学和集美学校,李光前慷慨捐赠巨资,共建新校舍24幢,建筑面积近6万平方米,使厦大校园整整扩大了一倍。陈嘉庚公司关闭后,厦大及集美学校历年的经费,都得到李光前的大力支持。

捐出个人全部股权设慈善基金

“钱由我辛苦得来,亦当由我来慷慨捐出。”事业有成的李光前,开始“广泛济世”,他捐助的对象不分种族、籍贯、地域或宗教,他的善举几乎遍及世界各地,没人知道他到底做了多少公益事业。

为了让慈善济世的精神永续,李光前用心良苦地将慈善资金制度化。1952年,他创立李氏基金,把南益集团的部分资产捐作基金。1964年,又将个人名下的全部股权((占南益总股份的48%))捐献给李氏基金。作为南益集团最大股东的李氏基金,每年数目可观的股息,永久性地全部用于慈善事业。

在新加坡《联合早报》出版的纪念李光前逝世50周年的书中,多位新加坡的著名学者、社会学家回忆中均对李光前对新马地区的卓越贡献给与了高度评价。那时新马地区很多个人和组织,特别是学校、医院,遇到困难,第一时间都会想到给李氏基金写信。他向医疗、教育、科技、文化等公益事业捐出了不计其数的巨额款项,先后捐资兴建了南洋大学、新加坡大学、马来亚大学、道南学校、光华学校等,对新马地区华文教育的发展居功至伟。

慷慨捐资的同时,李光前还身体力行。新加坡媒体报道,在上世纪五六十年代,一般民众都认为捐献血对身体有害,为让更多人捐献血救人,70岁生日时,他还瞒着家人悄悄跑到医院献血。太太心疼地劝他说:“我们捐钱给人家就好了,为什么这么大年纪了,还要自己捐献血?”李光前回答说:“人家性命垂危,若没有血会马上失救,我们可以慢慢吃补回,要做个榜样给人家看,不然谁会捐献血?”

出门坐三等公交车

“芭蕉抚臂无人见,暗替千花展绿荫。”新加坡国宝级艺术家家潘受,用这两句诗来表达对李光前不求名利、默行慈善高尚情操的崇敬之情。

李光前曾说:“无论做什么事情,都不要讨功劳,一讨功劳就不对了。”他行事一向非常低调,拒绝了很多其所捐助的学校、医院以其名字命名的做法,“我办教育不是为了留名声啊。”捐建厦门大学建南礼堂楼群后,陈嘉庚建议以“李光前”命名楼群,李光前坚决不肯,众人再三劝说,最终以他亲人的名字和家乡的地名来命名,如以其三子成义、成智、成伟命名的四栋建筑以及南安、芙蓉、国光、南光等楼群。

李光前的助手们回忆说,他生活简朴之至,近似苦行僧,烟酒不沾,平素以咸菜、地瓜和稀饭为主食,经常配咸菜;他出门常搭三等座的公交车和电车,还曾因为形象过于朴素,被工厂的门卫拒之门外。他不仅严格要求自己,对子女同样十分严格,在他的言传身教下,子女们都勤俭自奉,坚持踩自行车上学。

南益元老李成枫忆及,晚年李光前患肝癌到上海看病,李成枫问会诊的医生:“他一切生活都很有规律,怎么会得这种病?”医生回答说:“病很难说是什么原因引起的,但有一点很明显,那就是他营养不良,营养不良后,啥病都会得。”世界有名的亿万富翁,竟营养不良,会诊的专家都觉得难以置信。

光前裕后精神永续

桃李不言,下自成蹊。老一辈新加坡人提起李光前,常会哽咽落泪,称其为“苦难者的明灯”。而祖国和人民,也没有忘记他的拳拳爱国爱乡情怀。1965年,李光前回国,受到周恩来总理的亲切接见,周恩来高度赞扬李光前的爱国爱乡之心:“嘉庚先生、光前先生翁婿的爱国壮举,是一段千秋佳话呀!”

1967年,74岁的李光前在新加坡去世,新加坡市民倾城出动,为这位一生热心公益事业的善者送行。

斯人远去,光前裕后。李光前已辞世半个多世纪,他乐善好施、兴学助教的精神仍在延续。其哲嗣李成义、李成智、李成伟一同主持以家族名义运作的李氏基金,继续传播大爱。为实现父亲兴学报国、造福桑梓的意愿,他们积极捐资和倡导成立芙蓉基金会29年来,捐款超过三亿元。李成智图书馆、南安市工业学校、光前医院……在父亲福泽深润的地方,留下了自己的慈善足迹。“我们家族成员和李氏基金将继守家风家训,发扬先父精神,一如既往地关心支持光前学村和家乡的教育文化卫生等公益事业。”在2018年,李光前诞辰125周年纪念活动当天,李成智发来一封信,信中写到。

当天接待他们的李氏基金工作人员赖先生感叹说,李氏家族真的非常低调、俭朴。据他所知,李氏家族二代、三代结婚时,喜宴都没超过5桌,“只请双方至亲和集团的高管,旁人很难想象,一个东南亚闻名的大财团,婚礼竟这么低调。但做慈善时,他们又一掷千金,十分慷慨。”

光前精神激励学村学子

△光前学村

李光前先生的家乡梅山镇,全镇59平方公里,不仅形成幼儿教育、初等教育、职业教育、成人教育、高等教育协调发展的教育体系,也拥有一批省、市名牌学校,是南安首个教育强镇。

这张亮眼名片的获得,得益于梅山镇重教兴学的先驱——李光前。而让梅山镇充满书香气息的,则是被一代代传承下来的“光前精神”。

国光中学校长李俊松,便是“光前精神”重教兴学的传承人之一。

“我的中小学时代,都是在光前学村度过的,光前精神一直流淌在我们心中。”就读过李光前创办的国专二小、国光初中、国光中学的李俊松,对光前学村和李光前有着特别的感情,他说:“如果没有李光前先生,我这样的农家子弟,可能无法顺利入学,更难以考上大学。”

带着这份情感,1988年,李俊松考入福建师范大学。

毕业后,怀着对光前先生和母校的感恩之心,他回到国光中学任教。在工作生活中,李俊松搜集各方资料,学习“光前精神”。光前先生对教育的阐述让他受益匪浅,“李光前认为教育对个人、对社会都非常重要。教育不但能启发人类智慧,同时个人能够安居乐业、社会能够健全繁荣、国家能够富强,也完全是教育的力量”。

“从事教师工作,让我对于李光前先生的认识更加深入,也多了一份传承、发扬‘光前精神’的责任感。”李俊松说,作为老一辈“国光人”,他们对李光前先生的事迹耳熟能详,但是新一代“国光人”却很陌生。如何让一代又一代的国光学子认识、理解并传承“光前精神”呢?

在国光课堂或休憩时候,老师们经常会将光前先生的事迹、精神与同学们分享。每年新生入学的第一件事,就是组织他们参观光前堂,在李光前铜像前,老“国光人”将李光前事迹娓娓道来。这充满仪式感的活动,是国光学生的“开学第一课”。

组织开展“学习光前精神”专题报告、开设《弘扬光前精神》校本文化课程、每年清明节组织师生到光前铜像祭奠……如今,学校以光前精神为基点,演绎出国光独特校园文化,成为一部立体教科书,激励着广大师生。

光前故里重教兴学成风

1991年,在新加坡李氏基金的支持下,梅山镇第一个公益基金会——南安市芙蓉基金会成立,再启梅山镇教育慈善事业的大门。在芙蓉基金会创会理事长李兆生看来,教育是“光前精神”的核心,因而芙蓉基金会将兴学办教作为最大的公益项目来做。创立以来,基金会延续“光前精神”,已为当地教育事业投入资金逾2亿元,支持21所中专、中小学、幼儿园兴建校舍98座,建筑总面积达15万多平方米。

△2019年光前学村奖教助学金发放仪式

芙蓉基金会理事长李扬川说,芙蓉基金会致力奖励优秀教师、资助贫困学生。除了教育外,医疗、道路建设、扶老助残等项目,芙蓉基金会也热心参与奉献爱心。在过去的29年里,芙蓉基金会各类捐款3亿余元,主要用于兴建校舍、医疗楼房、图书馆、美术馆、青少年宫,添置医疗器械、交通工具、电影院设备、图书,还用于奖教助学、建桥修路、敬老抚孤等社会公益事业。

△位于梅山镇光前公园内的李光前先生塑像

从“光前学村”走出去的数万名学子中,商界精英有之,文坛名家有之,政界名流有之,科学泰斗也有之,足迹遍布五大洲,有李龙土、陈桂林两位院士,有李如龙、潘旭澜等文坛名将……据不完全统计,“光前学村”创办以来,已培养出上百名博士、上千名硕士、上万名大学生。这些优秀杰出校友在海内外取得的成就,成为光前精神育人树人的最佳注脚。

雏既壮而能飞兮,乃衔食而反哺。李光前及其子嗣爱国爱乡的善举犹如一颗种子,不断开花结果,茁壮成长,化育一方,也滋养了这一方水土的人们慈善之心。如今,越来越多爱心人士用实际行动践行“光前精神”。“作为梅山人,我们受惠于光前先生,在光前学村培育下学习、成长,如今事业取得一定的成绩,希望能回馈梅山、光前学村,传承‘光前精神’。”在2018年举行的李光前诞辰125周年纪念活动中,国光校友苏泽海、陈顺平、戴旭东当场捐资200万元,共同创立志德教育基金会。

“希望通过这种方式,为母校吸引、留住更多优秀人才。”苏泽海说,他们将以实际行动,助推梅山教育发展。

香港蓝园教育基金会、戴佑志教育基金会、明新教育基金会、丰溪小学旅菲华侨教育基金会、芸美小学教育董事会、菲律宾林坂学校教育基金、李成奇教育基金会、灯埔教育促进基金会……即使是人口不足500人的诗溪村,也有热心乡贤林耀生捐资80万元成立基金会。如今,梅山镇教育氛围越来越浓,在“光前精神”的感召下,海内外侨亲、乡贤捐资成立的奖教助学基金会正不断增加。

目前,梅山镇已设立10多个村级教育基金会,覆盖全镇85%以上的村庄。如今,梅山镇奖教奖学助学活动蔚然成风,关心支持教育事业发展的氛围越发浓厚。

长按二维码关注我们吧

不要错过

| 蓉中村情 | 创意新蓝 |

| 美丽鼎诚 | 和美明新 |

| 智慧灯光 | 道口灯埔 |

| 孝道V芸塘 | 振兴格内 |

| 活力梅山社区 | |

| 醉美诗溪 | |

| 生态东垵 | |

| 创业丰溪 | |

| 魅力锦绣 | 梅峰溪畔 |

| 毓秀演园 | 风韵水口 |

点亮小花

点赞梅山侨胞!

![]() ↓↓↓

↓↓↓